Bringing the best smiles and emotions

to our guests.

About CEL

ゲスト(入居者)と

オーナーさまの人生を彩る

アパート専門メーカー

セレ コーポレーションは、人生設計の課題解決のためのコンサルティングから、自社工場での構造部材の製造、建築や空間設計、賃貸経営までアパート経営のすべてを手掛けるアパートメーカーです。事業エリアを東京圏(1都3県)に絞り、累計建築実績は約2,700棟(2023年2月現在)。

「アパート専門メーカー」として、これまで培ってきたノウハウを生かし、「ゲストに最高の笑顔と感動を」届け続けます。

Feature

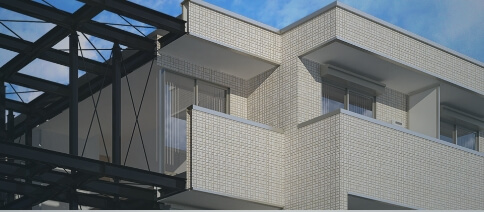

空間・外観へのこだわりと

それを支える高い技術力。

01

01空間の可能性を広げ、

多様な住み方を叶える

空間の可能性を追い求め、これまでにない暮らし方を実現。生き方にこだわる若者が、”行列をつくる”空間設計。

02

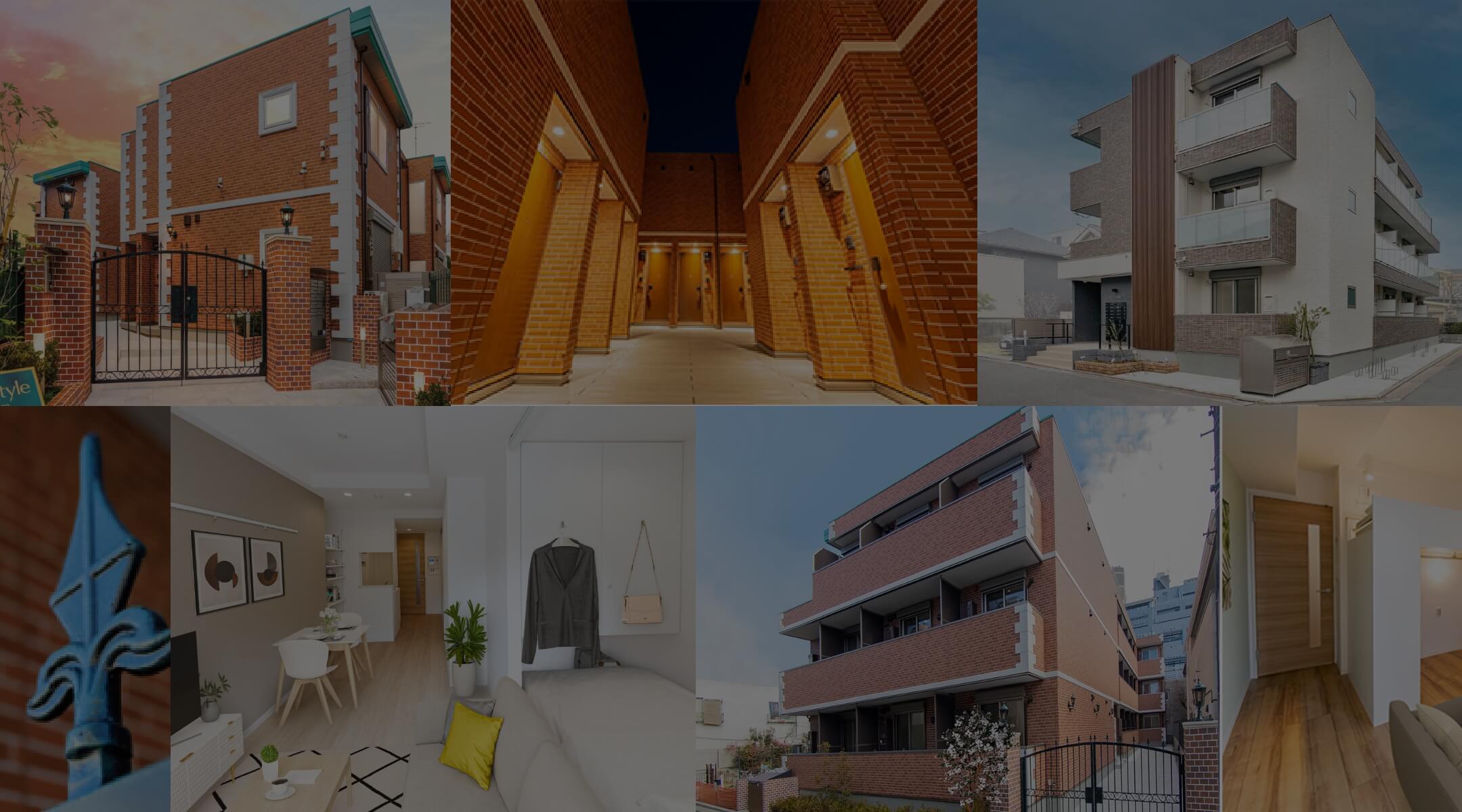

02街ゆく人に、

住まう人に、いつも

いつまでも愛される建物を

街に、ゲストに、そしてオーナーさまに長く愛され、誇りになるデザインを目指したアパートブランド「My Style」シリーズ。

03

03ゲストの安全・

オーナーさまの安心を考えた

技術・設計

鉄骨造に特化し、主要構造部材を製造する自社工場を保有。国土交通大臣指定機関から型式認定・製造者認証を取得し、すべてのアパートが高い安全性と優れた耐久性をハイレベルで満たしています。

CaseStudy

実例集

アパートブランド「My Style」シリーズの建築実例と、

コンサルティング実例をご紹介いたします。

Support

安定したアパート経営を

持続していただくために

「アパート経営100年ドッグ」を掲げ、次の世代、さらにその次の世代へ

資産を承継していくためにアパート経営を長期的にサポートいたします。

Voice

オーナーさまの声

建築をお任せいただいた

オーナーさまの声をご紹介いたします。

ゲストの声

ご入居いただいた

ゲストの声をご紹介いたします。

News

お知らせ

| お知らせ | 「ゲストの声」を更新しました。 |

|---|---|

| お知らせ | 「オーナーさまの声」を更新しました。 |

| お知らせ | ホームページをリニューアルしました。 |

Reservation

ショールームの

来場予約はこちら

東京メトロ銀座線「京橋駅」直結のショールーム”セレ未来館”では、

赤煉瓦調の外観や空間設計、構造部材・壁の断面の模型などを常設展示しています。

Contact

まずはお気軽に

お問い合わせください。

アパート経営が初めての方もご安心ください。

お問い合わせ後は専任のコンサルタントがサポートさせていただきます。